【行走教育】“技”趣童行录

一缕嫩绿的春光,轻柔地洒落,为大地披上了一层生机勃勃的新装。五彩斑斓的杂技道具、充满挑战的舞台,一场梦幻的相遇,启动孩子与杂技艺术的奇妙旅程。让我们一同去见证,他们是怎样“技”舞童年的!

课程缘起:

《幼儿园教育指导纲要(试行)》强调幼儿与社区的紧密合作,利用社会资源,促进幼儿发展并激发对家乡文化的热爱。近期,幼儿园对面的海安杂技团引起了孩子们的兴趣,孩子们好奇的提问:“海安杂技团是干什么的?”“杂技团里有什么?”

于是,我们以《中国杂技》这一故事绘本为活动载体开展班级课程主题,结合五大领域课程和区域游戏,为孩子们创造多元、有趣的学习与游戏空间,让他们直观感受杂技文化的魅力,加深对家乡文化的了解与热爱。

课程目标:

1.文化认知目标:引导幼儿通过探秘、体验、实践等活动,了解杂技艺术的历史、种类及家乡(海安)杂技文化特色,萌发对传统文化的兴趣与认同感。

2.能力发展目标:通过顶碗游戏、舞台搭建、邀请函制作等活动,锻炼幼儿的动手能力、问题解决能力、身体协调性及团队合作能力,促进五大领域(健康、语言、社会、科学、艺术)的综合发展。

3.情感体验目标:鼓励幼儿在自主探索与展示中增强自信心,感受合作与创造的乐趣,培养对家乡文化的热爱及传承意识。

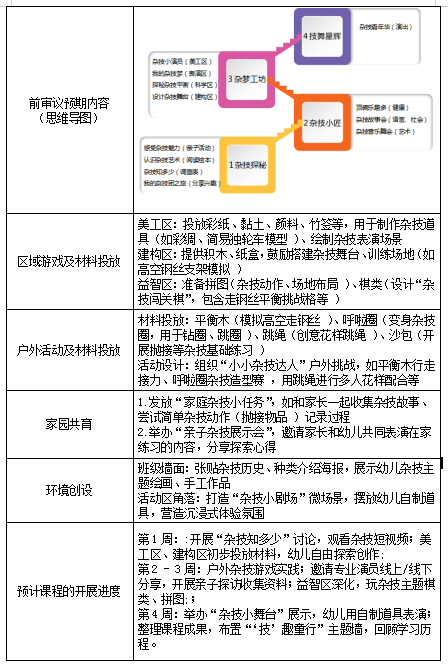

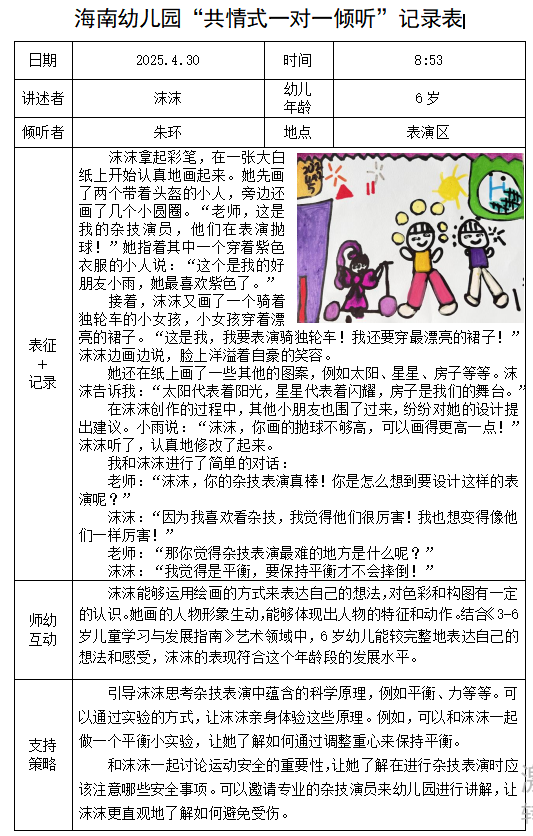

课程前审议:

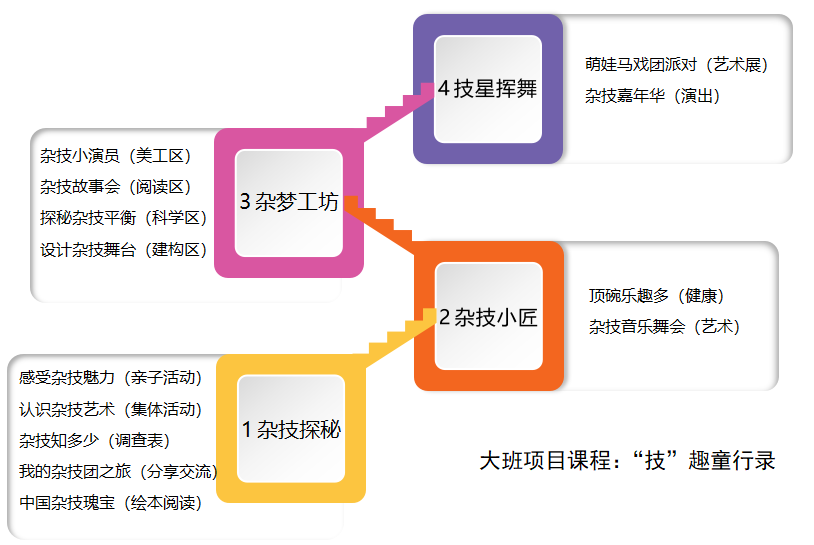

课程网络图:

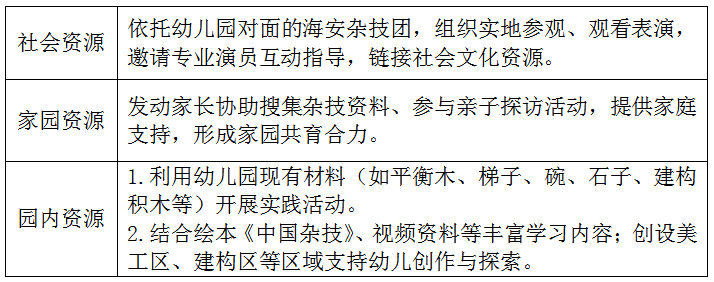

课程资源:

课程生长点:

1.兴趣驱动点:源于幼儿对“海安杂技团”的好奇提问,教师敏锐捕捉兴趣,以绘本为载体延伸课程,形成探究主题。

2.问题解决点:在顶碗游戏中,幼儿主动发现“碗过轻”“协调不足”等问题,并通过自主尝试(加石子、利用体育器材训练)寻找解决方案,推动活动深入。

3.创意拓展点:从观看表演到自主设计杂技舞台、制作邀请函、策划演出,幼儿的创造力与自主性不断被激发,课程从体验延伸至实践与展示。

4.家园社联动点:家长参与资料搜集与亲子活动,社会资源(杂技团)提供专业支持,形成多方联动的学习生态。

课程实施:

一、杂技探秘

孩子们对海安杂技团之行充满了好奇和向往,大家聚在一起,七嘴八舌地讨论着。

“哇,你们听说了吗?海安杂技团的演员们会飞檐走壁呢!”

“真的吗?杂技团的演员们都会什么呀?”

“杂技演员是怎么学会在空中翻跟头的呀?”

“这周末我要去杂技团看一看!”

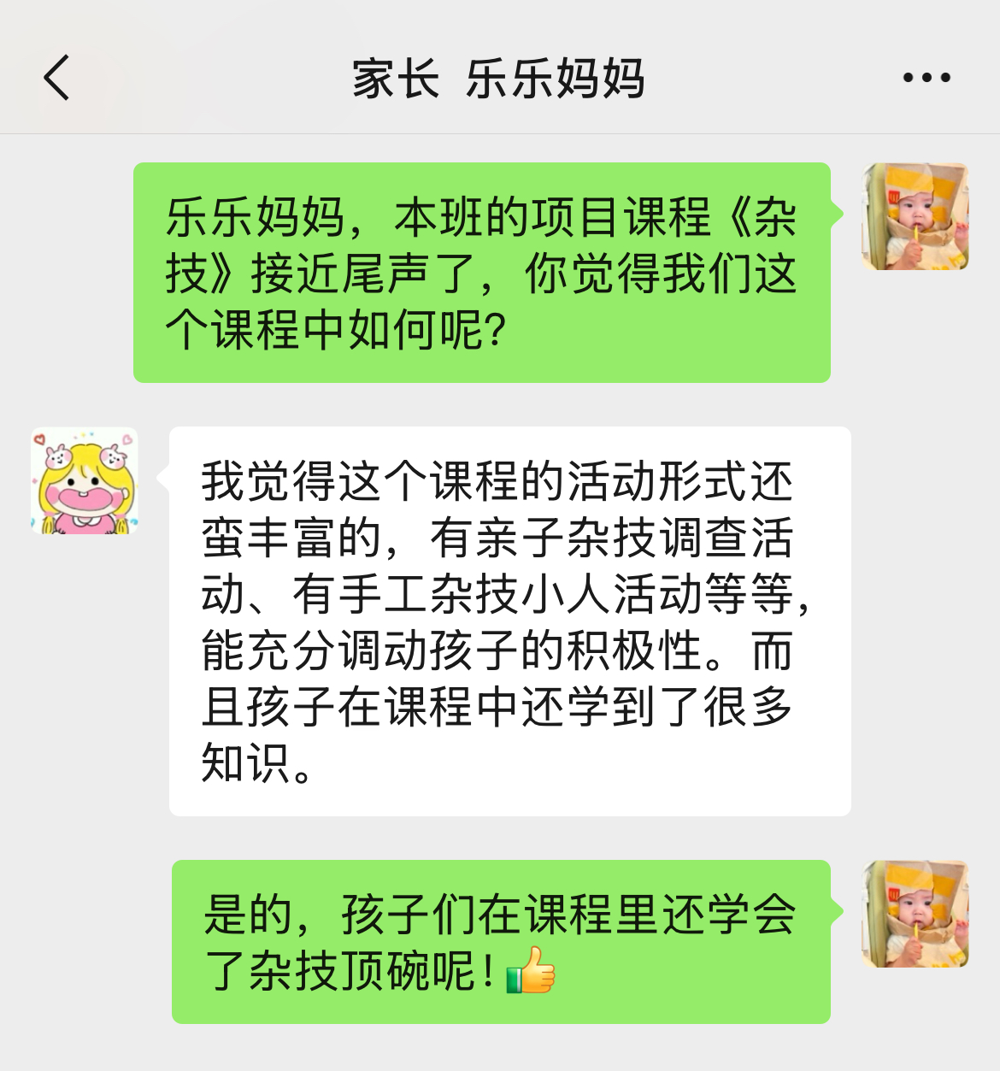

1.感受杂技魅力

周末,家长与孩子携手观看杂技。随着灯光亮起,空中飞人如燕子般穿梭绳索,绸吊演员在高空舒展身姿,引得孩子们惊呼连连;滑稽小丑踩着弹簧高跷抛接彩球,夸张的动作让全场捧腹大笑。演出中,孩子们时而攥紧家长的手为演员捏一把汗,时而跟着节奏鼓掌欢呼。谢幕时,不少孩子意犹未尽,兴奋地模仿起刚看过的杂技动作,与家长热烈讨论着最精彩的瞬间。

教师思考:

通过沉浸式的观演体验,亲子共同感受杂技艺术的惊险与灵动。舞台上的视觉冲击与情感共鸣,不仅激发了孩子对杂技的热爱,更在互动讨论中加深了亲子间的情感联结,让家长与孩子共同体会到艺术欣赏带来的美好感受。

2.认识杂技艺术

集体活动时,老师带领孩子们开展“认识杂技艺术”集体活动。大屏幕上播放着精彩的杂技表演视频,有演员头顶瓷碗稳步转圈,有多人叠成高塔完成高难度动作,还有魔术师瞬间变出白鸽。孩子们围坐在一起,全神贯注地观看,不时发出“哇”的惊叹声。视频结束后,老师拿出提前准备的道具,现场演示简单的手技杂耍,邀请孩子们上台尝试抛接小球、转碟。大家踊跃参与,在实践中感受杂技动作的难度,还分组讨论杂技表演需要哪些技能和品质,现场气氛热烈。

教师思考:

这场集体活动通过视听结合与动手体验,让孩子们多角度认识杂技艺术。视频展示拓宽了孩子们的视野,亲身尝试则让他们直观感受杂技的技巧性,讨论环节更启发了孩子们的思维,有效培养了孩子们对杂技艺术的认知与兴趣。

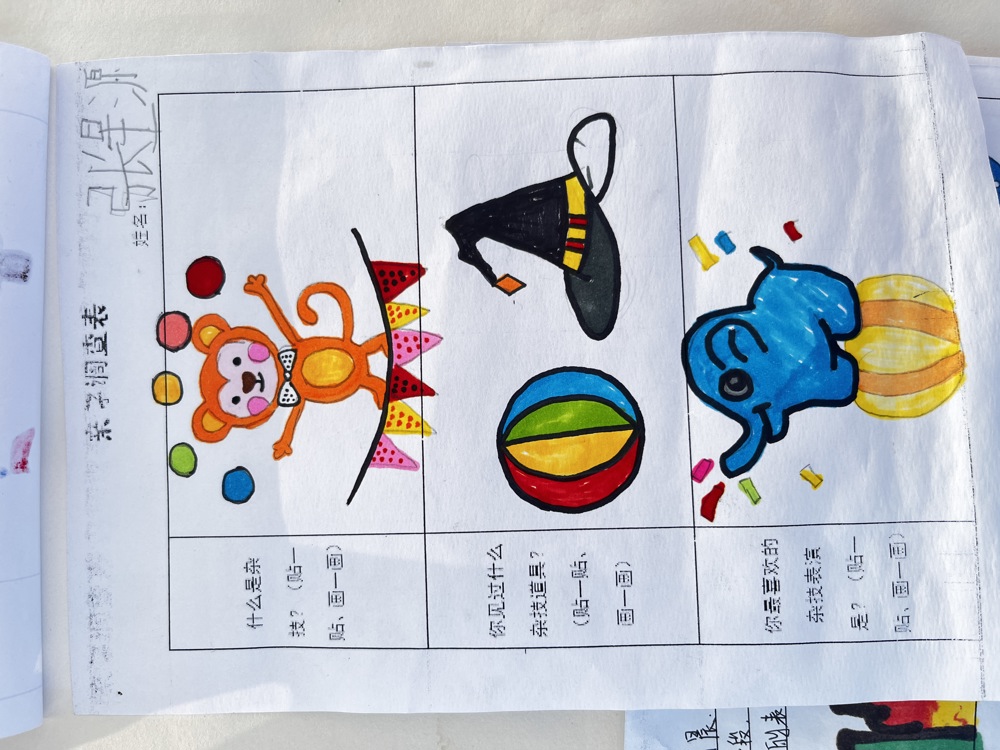

3.杂技知多少

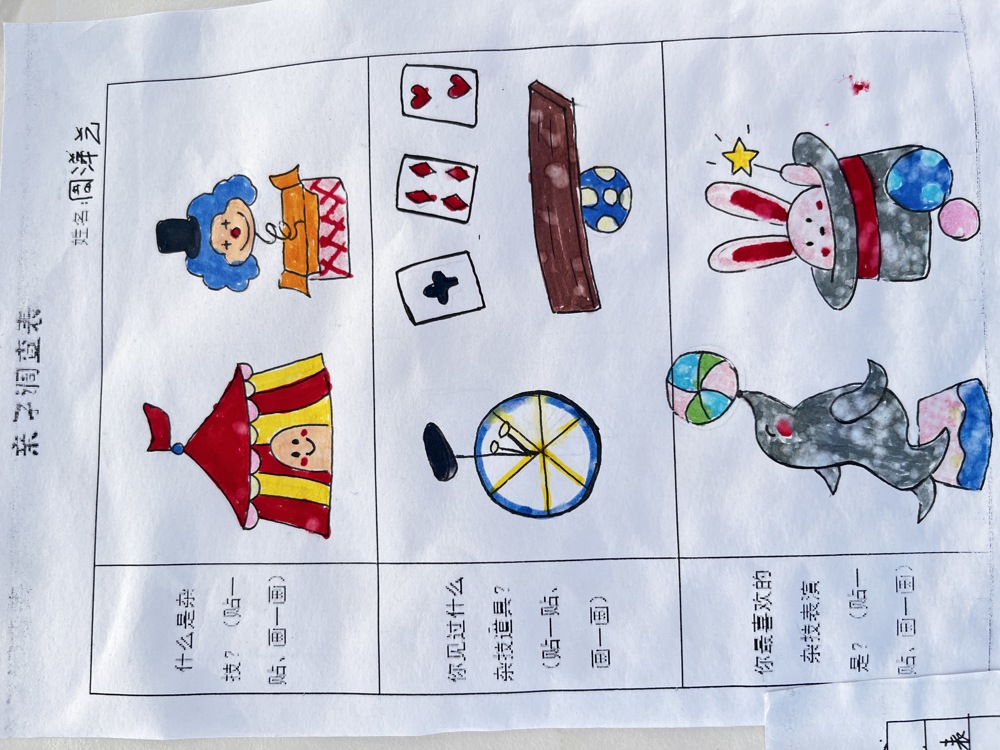

老师还精心准备了一份调查表,旨在更全面地了解孩子们对杂技的喜好与期待,让这次杂技之旅更加贴近孩子们的心意。孩子们兴致勃勃地行动起来,有的回家询问家长,有的在网络上搜索资料,还有的请教身边了解杂技的长辈。调查表中,孩子们认真填写着自己知道的杂技种类,如顶碗、蹬技、口技等;记录下著名的杂技演员名字;还分享了自己观看过的精彩杂技表演。完成后,大家互相交流,分享各自的调查成果,拓宽了对杂技知识的了解。

教师思考:

通过制作与填写调查表的过程,孩子们主动探索、收集杂技知识,培养了自主学习与信息整理能力。在分享交流中,更丰富了彼此对杂技的认知,形成了良好的知识共享氛围。

4.我的杂技团之旅

分享会上,孩子们纷纷走上讲台,分享自己的“杂技团之旅”。有的孩子讲述假期和家人去观看大型杂技演出,被演员们在高空中翻转跳跃的惊险动作震撼;有的孩子分享自己在社区活动中,尝试学习简单的手技杂耍,从一开始道具总掉落,到慢慢掌握技巧的喜悦。还有孩子展示自己用玩具模拟杂技表演的视频,生动有趣的分享引得台下掌声不断。

教师思考:

兴趣分享活动给予孩子表达自我的平台,孩子们通过分享亲身经历的杂技故事,不仅锻炼了语言表达与展示能力,还在交流中进一步激发了对杂技的热爱,也让更多同学感受到杂技在生活中的多彩呈现。

5.中国杂技瑰宝

在主题活动中,老师拿出精心准备的《中国杂技瑰宝》主题绘本,带领孩子们走进中国杂技的悠久历史。绘本中,展现了古代角抵戏的热闹场景,描绘了敦煌壁画里飞天杂技造型的优美,讲述了一代代中国杂技艺人传承与创新的故事。孩子们沉浸其中,了解到中国杂技从宫廷表演走向世界舞台的历程,对抖空竹、舞中幡等传统杂技项目产生浓厚兴趣。

教师思考:

以主题绘本为依托,孩子们深入领略中国杂技深厚的文化底蕴与独特魅力。这不仅增长了孩子们对本土艺术的知识,更激发了他们对中华优秀传统文化的认同感与自豪感。

二、杂技小匠

1.顶碗乐趣多

随着孩子们对杂技的兴趣日益浓厚,我们决定进一步深化这一主题,让孩子们亲身参与到杂技的学习和体验中,成为一名真正的“杂技小匠”。在探索杂技种类后,对顶碗游戏产生了浓厚兴趣,纷纷设计起自己的游戏计划,想要一展身手,体验顶碗的乐趣!

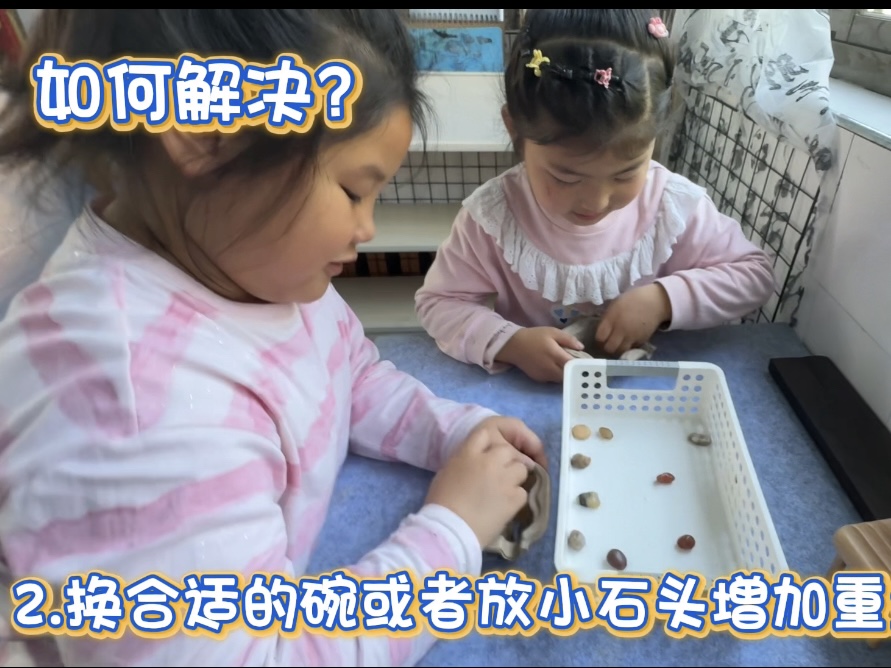

幼儿们在尝试顶碗游戏时发现了以下问题:

问题1:碗过轻,放在头上时容易受风或微小动作的影响而晃动,导致平衡难以维持。

问题2:协调能力不足,顶碗时容易因为动作不一致而使得碗失去平衡。

问题3:幼儿们的注意力不够集中,这也影响了他们在顶碗过程中保持稳定的能力。

面对这些问题,幼儿们开始积极寻找解决办法,并决心通过不断练习和尝试,逐渐克服这些困难,掌握顶碗的技巧。

解决问题1:碗过轻怎么办?

孩子们纷纷尝试在碗里加入美工区小石子增加碗的重量。倩倩兴奋地说:“看,我的碗现在稳多了!”

解决问题2:协调能力不足利用幼儿园内的体育器材和玩具,如平衡木、梯子等,进行身体协调性的训练。

教师思考:

《指南》强调,教育内容应贴近幼儿生活,选择他们感兴趣的事物,同时拓宽他们的经验和视野。在“杂技小匠”板块活动中,我们贯彻这一原则,激发孩子们对杂技的兴趣,在面对碗过轻和协调能力不足等挑战,孩子们没有放弃,而是积极寻找解决办法,尝试使用更重的碗或加入重物以增加稳定性。

作为教师,我们及时推进活动进程,提供必要的支持和指导。我们利用体育器材和玩具,帮助孩子们进行身体协调性的训练,让他们在游戏中提升能力。孩子们的尝试和我们的推进相结合,使得活动取得了良好的效果。孩子们不仅体验到了杂技的乐趣,还在实践中提升了解决问题的能力和身体协调性。

2.杂技音乐舞会

音乐区里,孩子们围坐在一起热烈讨论,计划打造一场别开生面的“杂技音乐舞会”。讨论结束后,大家迅速分工合作,有的寻找能发出不同声响的材料制作“乐器”,有的设计独特的杂技舞蹈动作,还有的为表演绘制创意海报。

制作乐器时,孩子们充分发挥想象力,将易拉罐装上石子做成沙锤,用橡皮筋绷在纸盒上制成简易小吉他,把纸杯倒扣当作小鼓,还找来吸管组合吹奏出奇妙的音符。在编排杂技舞蹈环节,孩子们两两一组,尝试各种高难度动作:有的互相托举旋转,展现力量与平衡之美;有的手拉着手,像彩蝶般上下翻飞;还有的叠罗汉摆出独特造型,配合着自制乐器演奏的节奏,跳出富有韵律感的舞蹈。

随着音乐响起,一场充满童趣与创意的“杂技音乐舞会”正式上演。孩子们踩着节奏舞动,手中的自制乐器发出欢快的声响,精彩的表演引得大家阵阵欢呼。整个教室变成了欢乐的海洋,“乐舞杂耍坊”里洋溢着艺术与活力的气息。

教师思考:

这次“杂技音乐舞会”活动,孩子们深度融合音乐与肢体艺术,通过自制乐器、创编舞蹈,将音乐感知与身体表达完美结合。他们在探索不同材料发声特性、设计高难度舞蹈动作的过程中,不仅提升了音乐鉴赏力与肢体协调性,还培养了团队协作能力和创新思维,让艺术感知在实践与创造中得到了全面发展 。

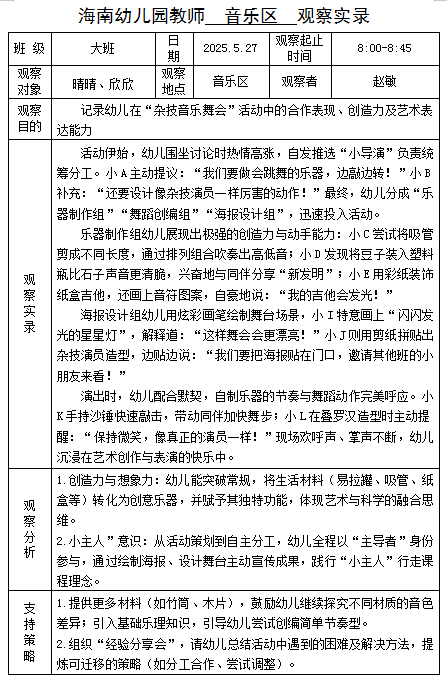

课程中审议:

在“‘技’趣童行录”课程实施中期,教师团队围绕课程推进情况、幼儿发展需求及资源利用成效展开深入研讨,形成以下审议结果:

1.目标达成与活动调整

通过前期探秘杂技团、阅读绘本《中国杂技》及开展顶碗游戏等活动,幼儿已初步了解杂技基本形式,但对家乡(海安)杂技文化特色的感知仍较薄弱。为此,后续将增设“海安杂技故事分享会”,邀请本地杂技演员进课堂讲述家乡杂技历史;设计“海安杂技特色动作模仿秀”,引导幼儿通过肢体表达感受地方文化独特性,强化文化认知目标。

2.幼儿发展与支持策略

在舞台搭建、邀请函制作等活动中,部分幼儿表现出合作分工不明确、解决问题能力不足的情况。教师团队决定调整区域活动设计:在建构区投放设计图纸范例,引导幼儿通过小组讨论规划搭建方案;增设“问题收集箱”,鼓励幼儿记录实践中遇到的困难(如道具稳定性差),并组织集体讨论分享解决方案,进一步提升问题解决与团队协作能力。

3.资源整合与家园社联动

社会资源(海安杂技团)的利用多停留在参观层面,未能充分挖掘其专业指导价值。后续将邀请杂技演员参与幼儿杂技动作编排,指导安全训练技巧;同时,建议家长在家与幼儿共同观看海安杂技团经典演出视频,拍摄亲子模仿秀,深化家园社协同育人效果。

三、杂梦工坊

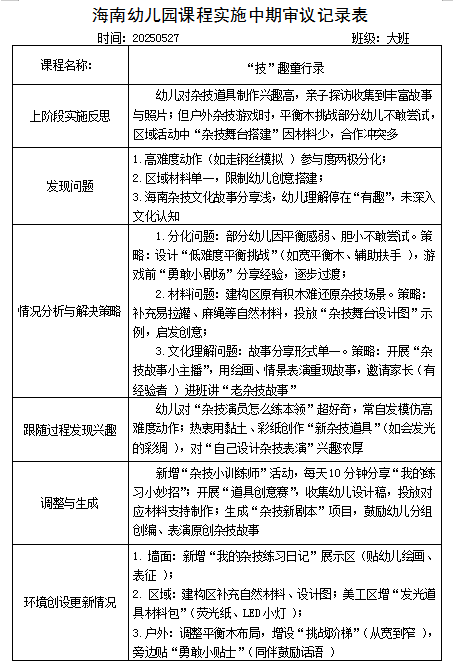

1.杂技小演员

美工区里,孩子们围坐讨论设计,随后分工合作,用彩纸、彩笔制作手工“滚筒小人和双人举”。制作滚筒小人时,他们将卡纸卷成筒作身体,画上五官,用皱纹纸做衣,还找来瓶盖当滚轮;制作双人举造型,孩子们剪出小人轮廓,描绘服饰表情,通过互相托举、一上一下等姿势展现力量感。一个个精美作品诞生,“杂梦工坊”充满童趣。

教师思考:

此次活动,孩子们展现出惊人的创造力与行动力。他们通过剪裁彩纸、绘制图案、组合部件等一系列操作,不仅锻炼了手部精细动作,更将脑海中的创意具象化为生动的作品,动手能力与艺术表现力得到显著提升。

2.杂技故事会

阅读区里,孩子们被《空中飞人的冒险》《小丑的欢乐秀》等杂技主题绘本吸引,围坐在一起迫不及待地翻阅。他们一边指着画面热烈交流感受,一边拿起道具模仿书中演员动作表情,将文字故事演绎得鲜活生动。阅读结束,孩子们热情不减,拿起彩笔和画纸,把印象深刻的故事绘成连环画,或发挥想象创编新故事,制作成简易手工绘本。最后,他们精心制作 “故事分享邀请函”,邀请其他小朋友来聆听这些充满趣味的杂技故事。

教师思考:

通过此次活动,孩子们提升了阅读与表达能力,锻炼了肢体表现力和想象力,在合作中增强了团队协作意识。在阅读与创编里,孩子们深入了解杂技文化,感受其魅力,激发了传承传统文化的热情。

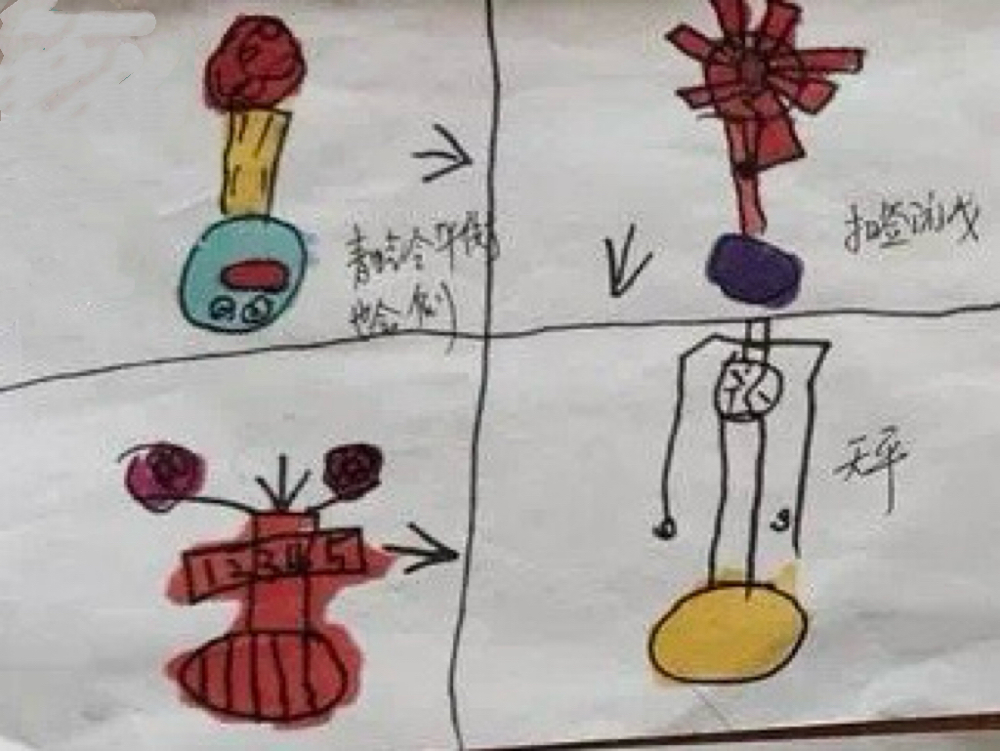

3.探秘杂技平衡

在科学区里,孩子们利用积木、纸杯、吸管、橡皮泥等材料,尝试还原杂技中的平衡现象。有的孩子模仿顶碗动作,将积木一块块堆叠在纸杯上,不断调整重心,试图让“碗塔”保持平衡;有的孩子用吸管和橡皮泥制作简易的“走钢丝小人”,反复测试如何让小人在细绳上稳稳站立。在一次次尝试与改进中,孩子们逐渐发现了保持平衡的小窍门,还创意十足地设计出各种独特的平衡造型。

教师思考:

在科学区活动中,孩子们通过动手操作、反复实验,有效锻炼了观察能力、动手能力和逻辑思维能力。小组合作探索时,大家共同分析问题、提出假设、验证猜想,团队协作精神和问题解决能力得到显著提升。

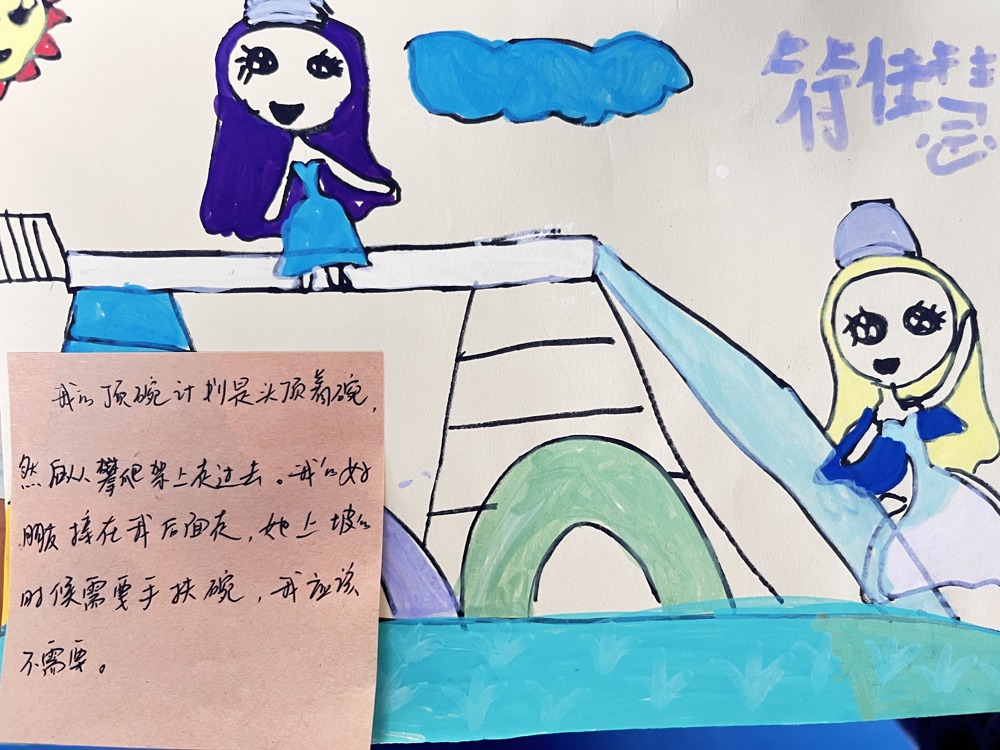

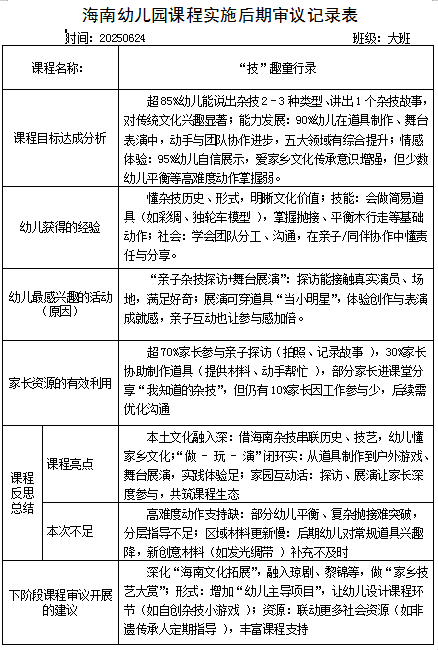

4.设计杂技舞台

在孩子们成功玩转顶碗之后,他们的热情与好奇心被进一步点燃,纷纷想要设计属于自己的杂技游戏场地。孩子们齐心协力,搭建起属于自己的杂技游戏场地,将“杂梦工坊”装点得愈发丰富多彩,充满无限创意与活力。一切准备就绪后,孩子们兴奋地动手制作邀请函,准备邀请小伙伴们来当杂技表演的观众,一起分享舞台上的快乐与惊喜!

教师思考:

通过制作搭建杂技舞台和制作邀请函,孩子们充分锻炼了动手能力,培养了合作精神与创造力。他们在亲身实践中体验了杂技文化的魅力,深刻理解了杂技艺术的独特价值。此次活动不仅丰富了孩子们的文化生活,更激发了他们对中华传统文化的热爱与传承之情。

四、技星挥舞

1.萌娃马戏团派对(艺术展)

展厅内摇身一变,成了充满童趣的“萌娃马戏团派对”艺术展。孩子们用天马行空的创意,将绘画、手工与立体装置融合,打造出独一无二的“马戏团”世界。

绘画展区里,一幅幅色彩斑斓的画作令人眼前一亮。有的孩子用蜡笔描绘出穿着华丽服饰、在高空秋千上翻转的小丑;有的用丙烯颜料勾勒出憨态可掬的小熊踩着独轮车,驮着彩色气球的欢乐场景。画作旁还标注着孩子们稚嫩的解说,如:“这只小熊要把气球送给观众”。

手工区域更是惊喜不断。孩子们用黏土捏出迷你杂技演员,有的顶着圆盘,有的踩着高跷,每一个细节都栩栩如生;利用废旧纸盒、吸管等材料,搭建出立体的马戏团帐篷,帐篷上装饰着亮片、彩带,充满节日氛围。还有孩子用彩纸折出飞翔的鸽子、跳跃的猴子,点缀在各个角落,仿佛让整个展区“动”了起来。

最引人注目的是互动装置区。孩子们用硬纸板和彩笔制作了可转动的“魔术转盘”,转盘上画着不同的魔术效果;用绳子和木棍搭建简易“空中飞人”轨道,小玩偶可以沿着轨道“飞行”。参观者们被这些充满童真的作品吸引,纷纷驻足欣赏、拍照,还能参与到互动装置的体验中,与孩子们一起感受创作的乐趣。

教师思考:

这次“萌娃马戏团派对”艺术展,为孩子们提供了充分展示创意的平台。从构思到创作,孩子们将对马戏团的想象与理解融入艺术作品,综合运用多种材料和技法,不仅提升了艺术表现力和动手能力,还在团队协作布置展区的过程中,增强了沟通与合作意识。看着孩子们自豪地向参观者介绍自己的作品,能真切感受到艺术创作带给他们的成就感与自信心。

2.杂技嘉年华(演出)

孩子们热情地邀请了弟弟妹妹一同前往观看令人兴奋的“技星挥舞”杂技表演,小演员们早早地到达了现场,观众们都已经就位,期待着这场精彩绝伦的演出。随着灯光的渐渐暗下,杂技演出正式开始,演员们以惊人的技巧和优美的动作征服了在场的每一个人。演出在一片掌声和欢呼声中圆满落幕,孩子们的笑脸和热烈的掌声汇聚成了一片欢乐的海洋,为他们留下了难忘的童年回忆。

教师思考:

在“技星挥舞”活动中,幼儿们自主搭建舞台,设计顶碗表演路线,展现出了极高的自主性和创造力,幼儿在自主探索和实践中深化了对杂技文化的理解。看着他们在舞台上自信地表演,我深感孩子们的成长与进步,也相信他们会成为杂技文化的优秀传承者。

课程后审议:

课程结束后,教师团队结合幼儿发展、课程实施效果及反思建议,进行系统性总结与复盘:

1.目标达成度评估

文化认知:95%的幼儿能准确说出2-3种海安杂技特色节目,并通过美工区作品展现对家乡杂技文化的理解,达成文化认同目标。

能力发展:在舞台搭建、演出策划中,幼儿的空间建构、语言表达及团队协作能力显著提升,五大领域目标均有效渗透于实践活动。

情感体验:幼儿在自主设计邀请函、参与“技星挥舞”演出时表现出强烈的自信心,通过活动后访谈发现,80%的幼儿表示“想把海安杂技介绍给更多人”,情感目标达成良好。

2.课程实施亮点与不足

亮点:以幼儿兴趣为起点,紧密结合“小主人”行走课程理念,将海安杂技团资源转化为沉浸式学习体验;家园社联动模式有效拓展课程深度,如家长协助制作道具、杂技演员指导动作设计等。

不足:科学领域活动设计相对薄弱,对杂技中的力学原理(如平衡、重心)探索较少;部分活动时间安排紧凑,导致幼儿自主探究时间不足。

3.改进方向与后续延伸

增设“杂技中的科学”探究活动,通过“纸杯叠高”“小球平衡挑战”等游戏,引导幼儿发现物理原理,强化科学领域渗透。

优化课程节奏,预留弹性时间鼓励幼儿深度探究;计划在下一阶段开展“我是杂技传承人”主题活动,组织幼儿走进社区表演,进一步弘扬家乡文化。

4.教师专业成长反思

本次课程中,教师在资源整合、生成性课程设计能力上得到显著提升,但对幼儿突发问题的即时回应策略仍需加强。未来将通过教研活动,聚焦“如何在动态课程中把握支持时机”,提升教师课程实施的灵活性与专业性。

课程评价:

1. 幼儿评价:

通过课程,幼儿对海安杂技团充满好奇,在探秘、制作道具、舞台表演等活动中兴趣浓厚,能主动模仿高难度动作。通过顶碗游戏、舞台搭建等活动,提升了动手能力、身体协调性和团队合作能力,如在解决“碗过轻”问题时,能想到加石子增加重量,在搭建舞台中学会分工协作。

2.教师评价:

本次课程与本土文化融入深,借海安杂技团串联历史、技艺;“做-玩-演”闭环实,实践体验丰富;家园互动活跃,形成学习生态,如家长和社会资源(杂技团)的支持,让课程更具活力。但高难度动作分层指导不足,区域材料更新慢,后续建议深化文化拓展,增加幼儿主导课程,联动更多社会资源,如非遗传承人指导,以丰富课程支持。

2. 家长评价:

家长看到孩子在活动中自信展示、主动探索,如在舞台展演中孩子自信表演,动手能力和创造力得到提升,对家乡文化的热爱意识增强,感到欣慰。他们认为课程内容贴近幼儿生活,活动形式丰富多样,如亲子探访、舞台展演等,能让孩子全方位感受杂技魅力,但希望后续能优化沟通,让更多因工作忙碌的家长参与进来。

课程反思:

本次班本课程“‘技’趣童行录”深度融合我园“小主人”行走课程理念,以幼儿园对面的海安杂技团为核心资源,将孩子们对杂技的兴趣转化为自主探索与实践的成长契机。从探秘、体验到创造、展示,孩子们不仅沉浸式感受杂技艺术的魅力,更在“小主人”角色中主动发现问题、解决问题,真正实现了“行走中的学习”。

活动中,我们充分践行“小主人”行走课程“走进生活、链接社会”的目标,将海安杂技团的艺术资源转化为教育资源。孩子们在家长陪同下实地探访杂技团,近距离观察演员训练、道具制作,这种真实场景的“行走学习”让他们对杂技的认知从好奇转化为深度探索。例如,在“杂梦工坊”创意体验中,孩子们借鉴在杂技团观察到的道具结构,用废旧材料制作滚筒小人、搭建杂技舞台,将所见所学转化为实践成果;在“技星挥舞”演出环节,孩子们模仿专业演员的协作方式,通过互相托举、叠罗汉等动作设计,在团队配合中理解了杂技艺术的团队精神。

家长的深度参与是本次课程的重要助力。他们不仅陪伴孩子收集资料、走访杂技团,还化身“课程助手”,分享家庭中与杂技相关的创意活动,形成“家园社”协同育人模式。这种亲子互动不仅丰富了课程内容,更让孩子在家庭支持下以“小主人”的身份自信探索,深化了对家乡文化的认同感。

在环境创设与材料投放上,我们紧扣“小主人”自主学习需求,将海安杂技团的元素融入班级区域。美工区的杂技道具制作、建构区的杂技场馆搭建、音乐区的杂技主题舞会编排,均以开放材料和情境任务激发孩子主动探索。例如,孩子们利用生活中常见的瓶盖、纸盒、吸管等材料,自主设计可发声的“杂技乐器”,并配合舞蹈动作创编节奏,在动手实践中实现艺术与科学的跨界融合。

此次课程让我们深刻体会到,“小主人”行走课程的生命力在于将孩子的兴趣与社会资源有机结合。孩子们在与海安杂技团的互动中,不仅了解了杂技的历史文化、锻炼了动手能力与创造力,更培养了作为“文化小使者”的责任感。未来,我们将继续以“小主人”视角挖掘周边资源,设计更多基于实践、注重体验的课程,让孩子们在行走与探索中,成长为热爱家乡、善于创造的新时代儿童。

用户登录