【班级活动】“蛋”凡遇见 总是美好

海安市位于江苏省东部的苏中地区,也是江苏省禽蛋生产大县,早在二十世纪80年代初就因“百万雄鸡下江南”而闻名全国,经过二十年的演变,被誉为“禽蛋之乡”。

陈鹤琴提出:大自然,大社会都是活教材。喜欢动物是每个孩子的天性,他们与动物有着天然之缘,对动物世界充满兴趣和好奇。蛋类是常见的一种食物,也是幼儿非常熟悉的。圆圆的蛋里还会孵出小鸡、小鸭......一颗颗蛋就是一个个秘密,等待着孩子们去打开它的神秘之门。

一日午餐活动时,孩子们看到餐盘里的黄瓜炒鸡蛋,引发一连串的问题,开始七嘴八舌的讨论起来:

小葛:这个黄黄的是什么蛋啊,怎么做出来的,好好吃啊!

杨杨:我知道那是鸡蛋,妈妈说鸡蛋的营养很高,补充蛋白质呢。

然然:我还见过小小的鹌鹑蛋呢!

佳慧:我还吃过奶奶给我做的荷包蛋,很香的。

沫沫:除了鸡蛋,还有什么动物的蛋可以吃呢?

希希:小鸟的蛋可以吃吗?

可见不同种类,不同方式烹饪出来的蛋引起了孩子们的兴趣。伴随着孩子们的讨论,我们抓住他们的兴趣点,跟随孩子们一起感知,去探究,去发现。班级老师经过审议,预设了本次课程目标:

1. 通过看、摸、闻、尝感受不同种类的蛋,从而认识、了解不同种类的蛋。

2. 乐于观察、最大限度探索禽类动物的生长过程,提高探索和观察能力。

3. 培养孩子解决问题的能力及乐于探索的精神。“生活即教育”,在我们日常生活中涉及到许多知识,都可以成为幼儿启蒙的良好素材。

趣识蛋

“立夏吃一蛋,力气长一方”。在民间,我国很多地方立夏这天有吃蛋的习俗,海安也不例外,在立夏这天,孩子们吃上了各种水煮蛋,这不,他们正津津乐道地与同伴交流:

“我昨天吃了两个鸡蛋。”

“我家煮了好多蛋,有鸡蛋、鸭蛋。”

“奶奶说昨天是立夏,一定要吃蛋的。”

“是的,我也吃了,不过我不喜欢吃蛋黄。”

“我还吃了鹅蛋呢,鹅蛋真的好大,鸡蛋小,鸭蛋大一些,鹅蛋最大。”

“我喜欢吃咸咸的鸭蛋,我奶奶也喜欢吃,里面的蛋黄最好吃。”

“我家也有咸鸭蛋呢,可是太咸了。”

孩子们热衷于讨论吃了几个蛋、吃了什么蛋,有的蛋大有的蛋小。然而海安被誉为的“禽蛋之乡”,禽蛋是指哪些蛋以及蛋到底由那些部分组成的呢,今天我们来一探究竟。

我们通过查阅资料了解到禽蛋主要有鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等。基本都是由蛋壳、蛋白、蛋黄组成的,但也有所不同。

鸡蛋:鸡蛋是母鸡所产,其外有一层硬壳,内则有气室、卵白及卵黄部分,也就是我们说的蛋白和蛋黄。

鸭蛋:鸭蛋是鸭子生的蛋,外表是青壳,且蛋壳光滑干净,鸭蛋营养丰富,看上去比鸡蛋大一点。

鹌鹑蛋:又名鹑鸟蛋、鹌鹑卵。鹌鹑蛋近圆形,个体很小,表面有棕褐色斑点。

鸽子蛋:能提高人体免疫、促进新陈代谢、增强人体抗病能力,比鹌鹑蛋大一点。

原来蛋宝宝大小、颜色都不一样呀,那鸡蛋里面到底是什么样子的呢?

打开后孩子们通过看一看、闻一闻、摸一摸的方式比较生鸡蛋和熟鸡蛋的不同:

生鸡蛋:原来生鸡蛋一打开就能看到蛋液和蛋黄,蛋液摸起来软软的、黏黏的,蛋黄也是软软的,比熟鸡蛋的蛋黄颜色深一些,用手很难将蛋黄拿起来。

熟鸡蛋:熟鸡蛋打开后里面没有蛋液了,变成了蛋白,蛋黄也是硬硬的,味道也好闻些。

生活即教育,探索即学习,孩子们在交流讨论中了解了几种不同的禽蛋,认识了蛋的组成部分,在看一看、摸一摸的过程中知道了生鸡蛋与熟鸡蛋的区别。关于蛋的其它奥秘,我们会跟随孩子的脚步继续前行,一同探究。

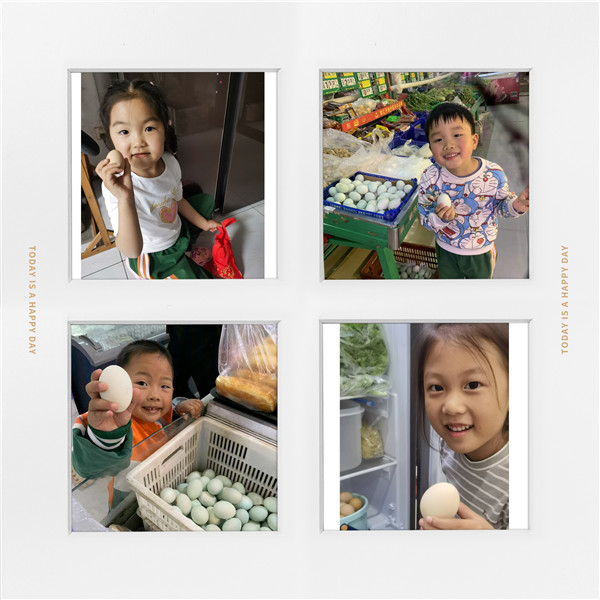

趣寻蛋

孩子们了解了在立夏这一天我们要吃蛋,吃不同种类的蛋,了解到了蛋的名称,蛋的组成,蛋的特征,还比较了生鸡蛋和熟鸡蛋的不同。探索即发现,孩子们从图片,老师的讲解中对禽蛋有了初步的了解和认识,禽蛋在我们的日常生活中既随处可见,也可作为食材,烹饪出美味的食物。那这些禽蛋会出现在哪里呢?孩子们走进超市,走进农家、走近鸡舍,一起“趣”寻蛋喽!

他们还小心翼翼的把找到的蛋带到幼儿园,集体活动时,大家纷纷说着自己的寻蛋经历。

“我带的是鸡蛋,在家里的冰箱里发现的,妈妈告诉我是从超市买回来的。”

“我家里面养了鸡,我发现鸡窝里有鸡蛋,就拿了一个出来。”

“我找到了咸鸭蛋,今天早上我还吃了一个,和粥一起吃的,很美味。”

“我妈妈经常带我买卤味的东西,我在那里看到了鹌鹑蛋,小小的一个。”

“我在家里找到了皮蛋,奶奶说这个是鸭蛋做的,打开后我发现里面黑黑的,有的时候他们会放在粥里煮给我吃。”

“我在超市发现了鹅蛋,它比鸡蛋大一点。”

“我奶奶早上用鸡蛋煮的茶叶蛋,我吃了一个,带了一个过来。”

孩子们不仅带来了生蛋,还带来熟蛋,这些蛋是什么味道呢?大家一起品尝了自己带过来的鸡蛋、鹌鹑蛋、皮蛋、鹅蛋等等,剥掉蛋壳,轻轻地咬了一口,有的说没什么味道;有的说吃起来咸咸的,都想喝水了呢;还有的说吃起来苦苦的,不怎么好吃,看来不同的蛋其味道也不同呢。

《指南》中提出:“既贴近幼儿生活来选择幼儿感兴趣的事物和问题,又拓展幼儿的经验和视野。善于发现幼儿感兴趣的事物、游戏和偶发事件中所隐藏的契机,积极引导。”我们鼓励孩子们找一找,讲一讲,尝一尝,从而更深刻的感受认识不同的蛋。

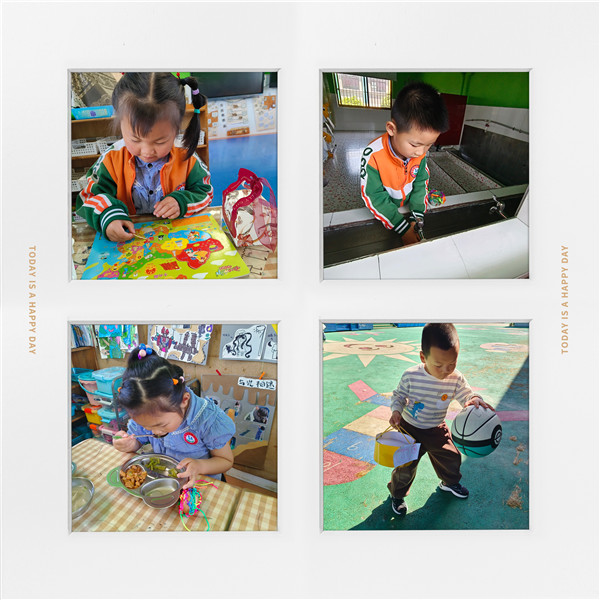

护蛋行动

在家长的配合下,宝贝们利用各种辅助材料给“蛋宝宝”做好保护措施,谁能保护好蛋宝宝,让它完整无损地回家呢?我们拭目以待!护蛋活动开始啦!你看!晨间锻炼时,孩子们带着蛋宝宝小心翼翼地活动着,生怕一个不小心,蛋就会掉在地上;上、下楼梯时,孩子们紧紧抓住绳子;吃饭时也不忘把蛋宝宝放好后再吃;连睡觉的时候都把它们放在自己的枕头旁。

护蛋的过程中,哲哲从户外运动回来后,他用瓶子装着的蛋宝宝掉了下来,伤心的哭了,我问哲哲:“你的蛋宝宝是怎么从瓶子里掉下来的呀?”“我刚刚没拿稳,蛋宝宝滚下来了。”

面对这一现象孩子们进行了讨论:

“我妈妈给我做了一个网袋,我把蛋放在里面,我的蛋宝宝还好好的。”

“我在家找到了纸盒子,我在里面垫了毛巾保护它,还用胶带粘住不让他从里面掉出来。”

看来蛋宝宝的外壳很脆弱,一不小心就有可能就碎了。孩子们回去将自己的容器进行了加固和改进带来了幼儿园。经过了又一天的护蛋行动,孩子们将遇到的问题,护蛋的心情等用笔记录了下来。

“玩游戏的时候我不能尽情玩了,我还要照顾蛋宝宝。”

“我的蛋宝宝没有碎掉,我很开心。”

“保护蛋宝宝也不是很容易呢,像爸爸妈妈照顾我们一样。”

“我觉得爸爸妈妈照顾我们很不容易,我们要更爱他们。”

“护蛋行动”虽然是一次小小的活动,中途孩子们也遇到了一些小问题,但感到欣慰的是,他们都变得更小心,格外珍惜这个小生命。活动中孩子们也体验到了爸爸妈妈养育自己的不易,懂得爱护和善待每一个生命的不易。既能体会成长的艰难,又培养了爱心,使他们在今后的生活中慢慢学会爱护生命,珍视亲情。

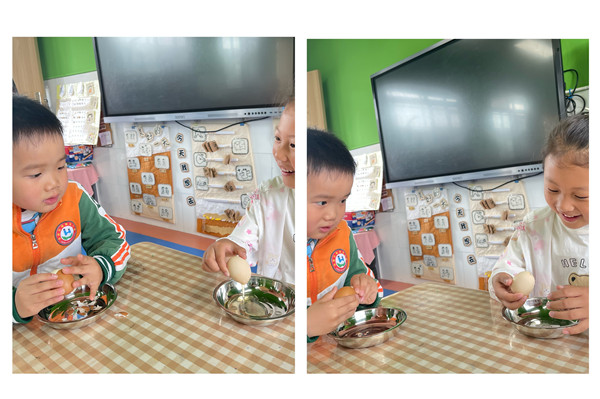

生熟蛋大揭秘

护蛋行动让幼儿对蛋的兴趣更浓了,孩子们的问题随也之而来“两个蛋宝宝放在一起,到底哪个是生的,哪个是熟的呢?”“对呀,这样我才能保护好生鸡蛋。”“有什么办法能让我知道哪个是生蛋,哪个是熟蛋吗?”

我们的猜测

“把蛋敲开就知道了。生蛋是冰的,熟蛋是热的。”

“熟蛋的肉是白色的。用手电筒照一照可以看出来吗?”

“我感觉闻味道就能闻出来。”

怎么区分生蛋和熟蛋?

孩子们用自己猜测的方法尝试过后发现全部以失败告终,这可怎么办呢?我们决定利用网络资源,用查询、观看视频的方式寻找答案。

摇一摇

生鸡蛋摇的时候感觉里面有东西在动,有东西在晃晃晃的感觉,熟鸡蛋摇起来感觉里面是没有东西在动的。

转一转

生鸡蛋转起来就像陀螺一样快,熟鸡蛋转几圈就停止了,转不快。

照一照

生鸡蛋会透光,还可以看见蛋壳上有好多洞洞,熟鸡蛋不会透光。

剥一剥

生鸡蛋剥开会有液体流出来,摸起来有点黏黏的,熟鸡蛋剥开可以看见白白的蛋白和黄黄的蛋黄,摸起来软软的。

《指南》指出:“幼儿对感兴趣的事物能仔细观察,并能用多种感官或动作去探索物体。”在本次活动中幼儿对蛋宝宝很感兴趣,用摇一摇、转一转、照一照、剥一剥的方式对蛋宝宝进行多种感官的接触,使幼儿愉快地了解生蛋和熟蛋的区别。

蛋壳粘贴画

孩子们对蛋有了深入的了解和认识,知道了蛋白和蛋黄可以吃,蛋壳也有其独特的用处。

“这个鸡蛋壳可以用来做什么?”

“我觉得蛋壳可以用来画画,应该会很漂亮。”

“蛋壳不能吃,要丢进垃圾桶里。”

“蛋壳可以贴在纸上,摆出好看的造型,再涂上颜色,一定会很好看。”

“蛋壳可以用来给花朵施肥,这是妈妈告诉我的。”

“可以直接在蛋上面贴上好看的装饰品。”

孩子们说了这么多自己的想法。他们已经迫不及待的想要动手制作了,再创作作品的过程中,孩子们还不时地与同伴交流:

每个幼儿心里都有一颗美的种子。小小的,碎碎的蛋壳虽平平无奇,却能给孩子们的作品增添了别样的色彩,一幅幅蛋壳粘贴画也在孩子们的巧手下制作完成了!本次活动既培养了他们的想象力、创造力,又拓宽了审美视角,还体验到了创作的快乐。一起来看看孩子们的作品吧!

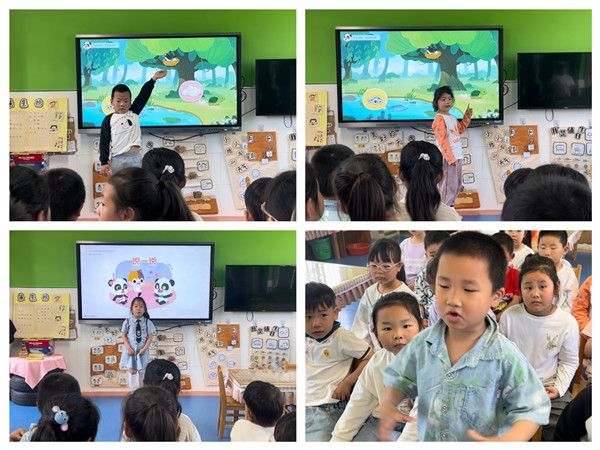

胎生卵生大不同

基于对蛋种类和外形的认知,孩子们对“这些蛋是谁的?”产生了好奇。鸡妈妈生出来的是鸡蛋。鸭蛋是鸭子生出来的,鹌鹑蛋是鹌鹑生出来的。我知道大白鹅生出来的是鹅蛋,而且鹅蛋比较大。小小的白色的是鸽子蛋,它的妈妈是鸽子。

“看了这么多蛋,为什么没有‘猫蛋’、‘狗蛋’、‘猪蛋’呢?”

“因为有的动物下蛋,而有的动物不会下蛋。”

“他们有什么区别呢?”

“小猫小狗会生宝宝,小鸡小鸭只会生蛋。”

“那蛋是他们的宝宝吗?”

“不是不是,蛋怎么会是宝宝呢?只有生出来的小动物才是宝宝吧!”

“蛋是他们的宝宝呀,我们上次就保护了蛋宝宝呢!”

孩子们大胆猜测,怎样才能知道各自的想法是否正确呢?带着猜想,我们一起来寻找答案,孩子们开始翻阅图书、和老师一起查阅资料。

原来,有那么一群动物,他们把自己的宝宝生在椭圆形的蛋壳里,以卵内的蛋白质提供营养,这种动物被称为“卵生动物”,像乌龟、小鸡、小鸭、鸵鸟等。

有的动物像小猫、小狗一生下来就有头、身体、四肢、尾巴,和妈妈长得一个模样,还要喝妈妈的奶长大呢!这种动物妈妈生宝宝的方式也有一个好听的名字叫“胎生”。

活动中孩子们还将自己喜欢的胎生动物和卵生动物画下来,进行分类,初步感知集合与分类在生活中的运用。我们一起看看哪些动物是“破壳”出来的?哪些动物是“胎生”的?

卵生动物?胎生动物?有哪些不同呢?带着问题我们通过师幼翻阅图书、收集材料的方式进行小组交流分享,在集体分享的过程中通过图文表达、幼儿讲述的方式进行验证,验证后进行统计。

作为教师要支持幼儿自发的观察探索活动,认真对待幼儿的问题,鼓励幼儿根据观察发现值得深入探究的问题,支持幼儿在探究过程中积极动手动脑寻找答案解决问题。通过提问等方式引导幼儿思考并对此进行观察,一起寻找答案。

蛋立起来了

前期,孩子们了解到了蛋的形状是椭圆形的,有大的也有小的。一天涵涵走过来问我:“老师,这个蛋真懒,它为什么总是躺着?”熙熙听到了说:“我觉得它可以站起来。”那有什么办法能让它立起来不动呢?孩子们七嘴八舌的议论着:

“用固体胶粘住。”

“把蛋放在桌上,拿东西给它围着 。”

“那可以放哪些东西呢?”

“放到杯子里它就不倒了。”

“我感觉可以将建构区的雪花片放在蛋下面试试。”

“我在超市见过蛋托,蛋还放在上面,都没有倒呢!”

“我觉得可以撒点盐,沙子在桌子上。”

孩子们想出这么多的方法,他们找来材料一起探究,经过一番探究和操作,孩子们成功将蛋立起来了,并将探究结果记录下来。

“我从桶里拿来了胶水,涂在蛋上。”

“我要用建构区的雪花片试一试”

“你们看我放到了杯子里立起来了。”

“我把我的蛋围起来应该就能立起来了。”

“我把报纸折一折变小一些放在蛋的下面。”

“我在桌子上撒了点盐,把蛋放了上去,成功了。”

老师的话:

《指南》指出:“成人要善于发现和保护幼儿的好奇心,充分利用自然和实际生活机会,引导幼儿通过观察、比较、操作、实验等方法,发现问题、分析问题和解决问题。”本次活动,孩子们自发猜想并亲自动手操作,通过观察发现,利用外部的条件成功将躺着的蛋立起来的方法是将其固定住或增加与桌面的摩擦力,既激发了幼儿的好奇心又锻炼了幼儿的动手操作能力。

课程反思:

《3—6岁儿童学习与发展指南》中指出,引导幼儿利用身边的物品和材料开展活动,发现物品和材料的多种特性和功能;为幼儿提供观察、操作、试验的机会,支持、鼓励幼儿动手动脑大胆探索。“‘蛋’凡遇见 总是美好”主题活动的开展以幼儿实践、探究与操作为主,家长参与协助、老师适当支持与引导,充分挖掘生活中有关蛋的资源,帮助孩子们发现蛋的作用与营养价值。在活动的过程中,教师努力成为幼儿的“真朋友”,不断反思教育行为,力求活动符合幼儿的“真兴趣”“真需求”“真探索”。在师幼互动中,提升了教师课程审视能力,激发了幼儿的参与兴趣与探究精神,让幼儿在玩中学、做中学,经验得到真提升,能力得到真发展。

用户登录